有车一族最怕听到的新闻估计就是三地原油变化突破红线,发改委上调油价了。为了节省成本,很多车主都会赶在调价之前,连夜加油。那么,很多人不禁要问了,什么是“三地原油”?发改委为什么懂不懂就涨价?为了弄清这个问题,同时为了今后更好的了解原油期货,小强本周向大家介绍原油及成品油的定价机制。

一、国际原油定价机制发展历程

在现代石油工业长达160多年的历史之中,原油定价机制发生了多次演变。

1859-1960年,石油寡头垄断定价阶段。在这一半年的时间里,石油的定价权掌握在大型跨国石油公司的手中。1870年,勒克菲勒成立了标准石油公司。用了不到30年的时间,标准石油就垄断了美国90%的石油市场,自然也垄断了对于原油的定价。为了阻止标准石油公司继续垄断石油价格,1911年美国最高法院判定标准石油公司违反了《谢尔曼反托拉斯法》,将其肢解成了34家公司,其中包括现在的埃克斯美孚、雪佛龙、BP和康菲。之后,全球原油定价仍然没有摆脱垄断的命运。标准石油解体之后,由新泽西标准石油、纽约标准石油、加利福尼亚标准石油、德士古、海湾石油、英国波斯石油公司、壳牌公司七家公司组成的石油“七姐妹”,控制了全球原油市场。

1960-1985年,OPEC定价。50年代后期,中东及南美地区不断发现新的油田,这降低了寡头企业在世界原油市场中的份额。之后,中东地区国家开始收回被寡头企业控制的油田的所有权,这进一步降低了寡头企业控制油价的能力。为了摆脱西方对原油垄断价格的垄断,1960年第三世界产油国联合成立了OPEC,这标志着全球原油定价权的转移。OPEC成立之后,其产量最高时占全球原油总产量的50%以上,并且通过控制自身产量的方式,调节油价,世界原油的定价权转移到OPEC手中。

1986年-至今,市场化定价。经历了两次石油危机之后,西方国家越发意识到能源安全的重要性,因此开始上市原油期货削弱OPEC定价的能力。与此同时,随着OPEC市场份额逐渐下降,其定价能力也随之在削弱,OPEC对于定价越来越力不从心。此外,由于地缘政治等突发事件经常会引起的原油飙升,从而导致OPEC的长约受损,OPEC内部对于原油定价市场化的呼声越来越高。在这种情况下,原油的定价逐渐由OPEC主导定价向根据基准价格点价的方式演变,而这种定价的模式沿用至今。

二、当前全球原油定价体系

1.全球原油定价模式

随着OPEC定价模式的瓦解,全球的原油贸易开始采用基于各种基准价格进行升贴水调整的公式计价法的定价方式。根据原油采购期限的不同,原油贸易长约合同定价模式和现货市场定价模式。长约合同采用公式计价法,其选取某一基准价格加上升贴水的方式来定价,具体的公式是,原油结算价格=基准价格±升贴水。此外,也有部分国家公布的是利用公式计算得到的回溯性绝对价格。现货市场定价方面,多采用某一时间段的基准价格的均价来进行结算。

基准价格方面,目前全球原油各地区选择的原油基准价格有所不同,大多数地区选取原油期货作为基准价格,但是第三方评级机构的原油报价也是全球原油基准价格的重要来源。例如,普氏(Platts)以收市价估价对阿曼/迪拜原油进行定价,而这是中东地区出口到亚太的重要的原油定价基准。阿格斯(Argus)公布的的高硫原油价格指数ASCI(Argus Sour Crude Index)则是沙特、科威特、伊拉克原油出口美国的定价基准。

升贴水方面,升贴水的确定主要有产油国或第三方评级机构来制定,主要根据原油的品质、运输费用、出口对象、买方的订单量等诸多因素来制定。升贴水的设置主要是用于修复不同不同原油和地域对于基准原油价格的价差,从而实现各地的原油价格都能在一个相对合理的价格范围内运行。

2.全球原油基准价区

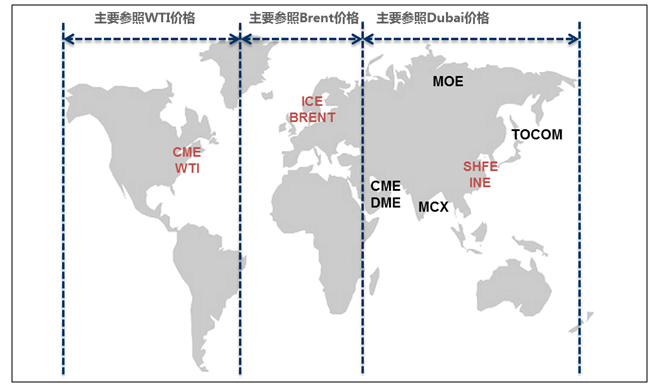

目前全球的基准价区,主要有三个:北美地区以WTI原油期货为基准的定价体系;西欧及非洲基于Brent原油期货的定价体系;中东出口至亚太地区基于迪拜和阿曼的定价体系。

图表1:全球原油定价区域

资料来源:上海国际能源交易中心

1.北美原油价区

北美地区绝大多数的原油进出口及现货价格基于WTI期货加减升贴水来计算,因此WTI原油是北美地区最重要的原油定价基准。此外,沙特、伊拉克、科威特以阿格斯(Argus)公布的ASCI为定价基准,加拿大东岸部分地区、巴西、西非和北海以Dated Brent来定价,墨西哥出口至美国的原油则自行定价。北美地区的定价以WTI为主,但是也包含其他的定价基准,整体的定价并没有完全统一。除此之外,由于美国之前出台了原油出口禁令,因此WTI原油的价格主要反映北美地区的原油情况,具有较强的地域性。

2.西欧及非洲原油价区

西欧及非洲地区的原油定价主要以ICE交易所的Brent原油为主。在2000年以前,原油贸易中,各地销往欧洲的原油报价根据洲际交易所布伦特的期货价格的即期价格作为定价标准。2000年之后,各地销往欧洲的原油定价以Brent的加权平均价格(B-wave)加上升贴水进行确定。除了期货价格之外,西欧及非洲地区的原油定价特别是短期交易定价也参照远期合约价格或者掉期价格。整体而言,西欧及非洲的原油定价基准最为统一,定价体系也最为完善,相对于北美地区的WTI原油来说,影响力也更大。

3.亚太原油价区

亚太地区的原油定价相对混乱,一直没有一个权威的基准价格,并且通常采用产地定价的模式。中东地区出口到亚太地区的原油价格以普氏(Platts)的阿曼/迪拜原油均价为基准。由于中东出口至北美和西欧的基准价格是销地报价,而中东销往亚太的报价是产地报价,因此中东销往亚太的报价往往比销往北美和西欧的同等原油的价格高,形成了亚洲溢价。造成这一现象的主要原因是亚太地区没有一个权威报价所致。

不仅如此,亚太地区的基准价格繁杂。印度尼西亚也是亚太原油供应的重要地区,当地的原油定价以辛塔原油为主要标准。俄罗斯出口至西欧的原油参照Brent定价,但是俄罗斯出口至亚太地区的高硫原油则参照乌拉尔原油期货合约。

除此之外,日本东京工业品交易所(TOCOM)和新加坡交易所(SGX)都上市了原油期货,寄希望成为亚太地区的原油定价基准,从而掌握亚太地区的原油定价权。但是,由于各种原因,上述期货品种的交投并不活跃,在亚太地区的实际贸易中采用的也不广泛。

随着近些年中国经济的不断增长,中国已经成为全球第二大经济体,同时也是全球第二大原油消费国。随着,中国在全球能源消费中的地位不断加强,中国对于原油价格的影响力也在不断上升,中国的原油销区价格已经能够反映亚太地区的实际原油供需情况。同时,由于中国没有原油的定价权,因此在原油贸易中的地位相对被动,只能被迫接受产地的价格,每年因此要消耗大量的额外外汇。并且,由于亚太地区定价混乱,也一直需要一个具有代表性的原油基准价格。

基于这些考虑,中国开始争夺亚太地区的原油定价权,而这也是上市原油期货的主要原因。

三、国内原油及成品油定价机制

1.国内原油定价体系

根据进口原油还是自产原油的不同,国内的原油定价也有所差异。我国进口原油主要来自中东和非洲。其中,从中东原油进口的基准价主要参考普氏阿曼/迪拜均价的平均价;而从非洲国家进口的原油定价主要参照布伦特。

国产原油定价方面,国内中石油和中石化集团之间购销的原油价格由双方协商确定;两个集团公司内部油田与炼油厂之间购销的原油价格由集团公司自主制定。由于我国目前自身没有定价机制,因此我国经常参照国际上同类品质的原油产品定价。

2.国内成品油定价

2009年,国内出台了原油成本加成的成品油定价方案,其内容主要包括:(1)原油价格参照国际三地原油价格定价(国际三地原油价格为布伦特、辛塔与迪拜);(2)汽柴油价格按照原油成本加成法定价,当三地原油价格22个工作日移动平均均价变化4%时,发改委考虑调整成品油价格。

该规定使用了四年之后,由于对油价的调节不够灵活,在2013年3月,发改委修改了该定价方案:一是增加调价频率,每十天调节一次;二是取消4%调价的幅度限制。(国内原油及成品油定价有诸多规定,再次不做详细介绍)整体来看,国内的原油和成品油定价并没有完全的市场化。不过,可以看出,新的定价基准显示出政府正在努力将原油和成品油的定价向市场化引导,而原油期货的推出也是实现国内原油价格市场化的一个重要举措。

本周关于原油的定价机制只做简单的介绍,主要目的是让大家了解原油定价的一个大致规则,以及全球及国内的定价体系。在实际的操作中,原油的定价是一件非常复杂的过程,有兴趣的读者可以自行了解,在此不再赘述。了解了定价之后,下周小强将向大家介绍大家最为关心的内容,影响原油价格的因素。(作者:金石期货黄李强)

版权声明:本网所有内容,凡来源:“期货日报”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属期货日报所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:期货日报",违者本网将依法追究责任。